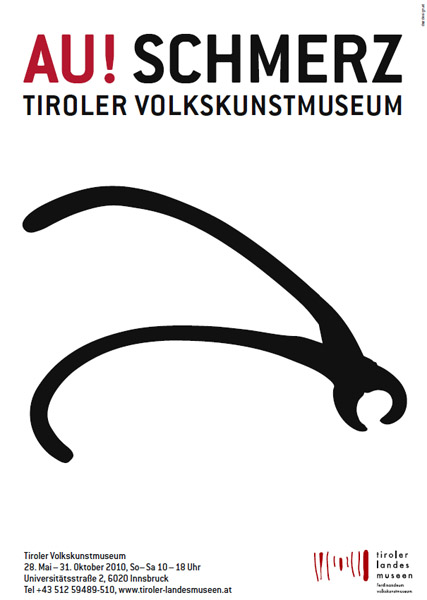

Im Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck wird bis 31. Oktober 2010 die Ausstellung "Au! Schmerz" gezeigt.

Öffnungszeiten: täglich 10.00 - 18.00.

Schmerz – ein schwieriger Freund

Von der Geburt bis zum Tod begleitet der Schmerz das menschliche Leben. Im Augenblick von großem Schmerz und tiefem Leid füllen diese die ganze Existenz aus. Andererseits nimmt ein Gesunder durch den Schmerz seine eigene Körperlichkeit wahr. Schmerz, so könnte man es auf einen Nenner bringen, ist Indikator des Lebens. Er sei, so beschrieb es eine an einer schweren Rheumaerkrankung leidende Patientin, ein schwieriger Freund. Die Ausstellung begibt sich auf eine Spurensuche nach diesem schwierigen Freund.

Denn der Schmerz ist nicht „nur“ ein medizinisches Phänomen. Er liegt an der Schnittstelle von biologischen und psychologischen, kulturellen, sozialen und theologischen Faktoren und wird von Individuum und Gesellschaft behandelt: Wertevorstellungen, Religion, die soziale Herkunft oder das jeweilige Medizin- und Heilsystem prägen und verändern die individuelle Deutung. Emotionale Zustände, wie Angst, Schuld, Furcht, Zorn, Trauer, wirken auf die Interpretation und Erfahrung von Schmerz ein. Selbst das Geschlecht spielt eine Rolle.

Schmerz – jeder kennt ihn, doch wer will ihn haben?

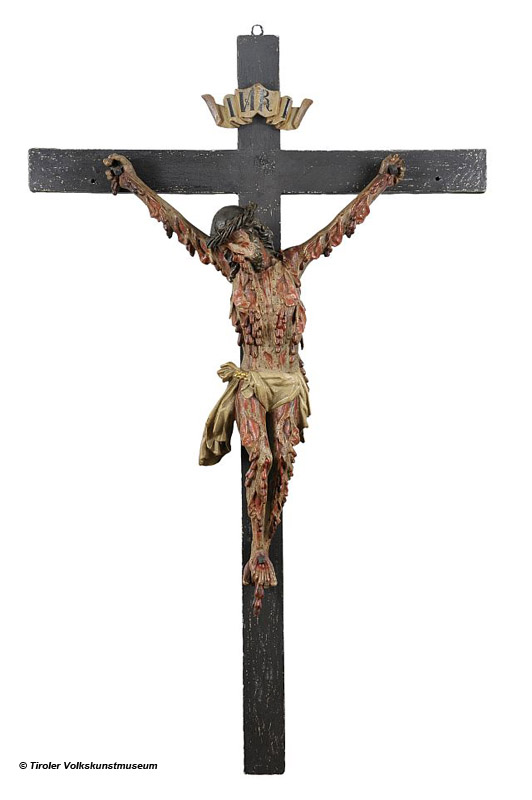

Am Beginn der Ausstellung steht der seelische Schmerz, jener Bereich, der durch die Sprache oft schwer zu fassen ist. Leichter scheint es zu sein, Leid durch Bilder zu visualisieren. Trennung ist oft die Ursache solcher Schmerzen, die in vielen Bereichen fühlbar sind: im Tod ebenso, wie im Liebesleid oder im Verlust der Heimat. Wie eng seelisches Leid und körperlicher Schmerz beisammen liegen, zeigt der Verweis auf Hunger, Not und Mangel, durch welche gerade Kinder schwer zu leiden hatten. Lange Zeit galt die körperliche Wunde als Sitz von Schmerz und Leid und wurde dementsprechend in der künstlerischen Entfaltung als zentrales Motiv in den Mittelpunkt gerückt. Höhepunkt waren wohl Darstellungen des malträtierten Wundmalchristus, die auch als Reaktion auf immer wieder aufflackernde Seuchen entstanden und deshalb auch Pestkreuze genannt wurden. Gerade die übersteigerte Wiedergabe des Martyriums galt als Vorbild für das Ertragen eigener Gebrechen, wie dies auch durch historische Bildnisse von Kranken in der Ausstellung deutlich wird.

Schmerz wurde jedoch nicht nur bekämpft, er war (und ist) beim schmerzhaften Schröpfen, Aderlassen oder bei der Akupunktur bewusst eingesetztes Mittel der Therapie. Schmerzlinderung versprachen homöopathische Arzneien sowie religiös-magische Heilmitteln. Tatsächlich bot die Religion bei großen Schmerzen einen Zufluchtsort an. Theologisch betrachtet führt der Schmerz nämlich zur Nähe Gottes und ist eine Möglichkeit der Gotteserfahrung: Eigene Schmerzen wurden in Analogie zum Leidensweg Christi, den sieben Schmerzen seiner Mutter oder den Torturen der Märtyrer gesetzt. Schmerz konnte Prüfung oder Strafe Gottes sein und musste zur Erlösung der Seele oder zur Buße ertragen werden. Flagellanten fügten sich deshalb durch Geißelung selbst große Schmerzen zu. Dieser Sühneaspekt findet sich im Strafrecht wieder, und auch noch in der Gegenwart hallen die Diskussionen um körperliche Züchtigung nach. Auch Folter ist keinesfalls nur ein historisches Phänomen. Ein solches Zuführen von Schmerzen ist mittlerweile gesellschaftlich geächtet, ein Blick in die Medien beweist aber, dass zahlreiche Formen der Folter immer noch angewandt werden. Ganz anders aber verhält es sich mit der Schönheit und dem Sport: hier sind Qualen akzeptierte Voraussetzung, um ein Ideal, ein Ziel oder gar einen Sieg zu erreichen.

Die in der Ausstellung gezeigten Objekte stammen zum größten Teil aus dem Bestand des Tiroler Volkskunstmuseums. Sie wurden durch Exponate des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum sowie von privaten Leihgebern ergänzt. Dadurch sollen historische Dimensionen ausgelotet werden, ohne jedoch die offenbaren Verbindungen zur Gegenwart aus den Augen zu verlieren. So wird auch gezeigt, dass Schmerz ein weltumfassendes Phänomen ist, welches sich aber in konkreten Ausprägungen in einer Region manifestiert. Die Ausstellung ist vom 28. Mai – 31. Oktober 2010, täglich von 10-18 Uhr geöffnet.

Zur Ausstellung erscheint ein Begleitband mit Beiträgen von Karl C. Berger, Timo Heimerdinger, Franz Gratl, Verena Günther, Julia Lechner, Herlinde Menardi, Markus Neuwirth, Jozef Niewiadomski, Hansjörg Rabanser, Daniela Schmidt-Ndasi und Stefanie Wohlfart (mit zahlreiche Farbabbildungen, 144 Seiten, 19,90 €, ISBN 978-3-85218-647-4).

(Quelle: Presseaussendung Tiroler Volkskunstmuseum)

Wolfgang (SAGEN.at)

Öffnungszeiten: täglich 10.00 - 18.00.

Schmerz – ein schwieriger Freund

Von der Geburt bis zum Tod begleitet der Schmerz das menschliche Leben. Im Augenblick von großem Schmerz und tiefem Leid füllen diese die ganze Existenz aus. Andererseits nimmt ein Gesunder durch den Schmerz seine eigene Körperlichkeit wahr. Schmerz, so könnte man es auf einen Nenner bringen, ist Indikator des Lebens. Er sei, so beschrieb es eine an einer schweren Rheumaerkrankung leidende Patientin, ein schwieriger Freund. Die Ausstellung begibt sich auf eine Spurensuche nach diesem schwierigen Freund.

Denn der Schmerz ist nicht „nur“ ein medizinisches Phänomen. Er liegt an der Schnittstelle von biologischen und psychologischen, kulturellen, sozialen und theologischen Faktoren und wird von Individuum und Gesellschaft behandelt: Wertevorstellungen, Religion, die soziale Herkunft oder das jeweilige Medizin- und Heilsystem prägen und verändern die individuelle Deutung. Emotionale Zustände, wie Angst, Schuld, Furcht, Zorn, Trauer, wirken auf die Interpretation und Erfahrung von Schmerz ein. Selbst das Geschlecht spielt eine Rolle.

Schmerz – jeder kennt ihn, doch wer will ihn haben?

Am Beginn der Ausstellung steht der seelische Schmerz, jener Bereich, der durch die Sprache oft schwer zu fassen ist. Leichter scheint es zu sein, Leid durch Bilder zu visualisieren. Trennung ist oft die Ursache solcher Schmerzen, die in vielen Bereichen fühlbar sind: im Tod ebenso, wie im Liebesleid oder im Verlust der Heimat. Wie eng seelisches Leid und körperlicher Schmerz beisammen liegen, zeigt der Verweis auf Hunger, Not und Mangel, durch welche gerade Kinder schwer zu leiden hatten. Lange Zeit galt die körperliche Wunde als Sitz von Schmerz und Leid und wurde dementsprechend in der künstlerischen Entfaltung als zentrales Motiv in den Mittelpunkt gerückt. Höhepunkt waren wohl Darstellungen des malträtierten Wundmalchristus, die auch als Reaktion auf immer wieder aufflackernde Seuchen entstanden und deshalb auch Pestkreuze genannt wurden. Gerade die übersteigerte Wiedergabe des Martyriums galt als Vorbild für das Ertragen eigener Gebrechen, wie dies auch durch historische Bildnisse von Kranken in der Ausstellung deutlich wird.

Schmerz wurde jedoch nicht nur bekämpft, er war (und ist) beim schmerzhaften Schröpfen, Aderlassen oder bei der Akupunktur bewusst eingesetztes Mittel der Therapie. Schmerzlinderung versprachen homöopathische Arzneien sowie religiös-magische Heilmitteln. Tatsächlich bot die Religion bei großen Schmerzen einen Zufluchtsort an. Theologisch betrachtet führt der Schmerz nämlich zur Nähe Gottes und ist eine Möglichkeit der Gotteserfahrung: Eigene Schmerzen wurden in Analogie zum Leidensweg Christi, den sieben Schmerzen seiner Mutter oder den Torturen der Märtyrer gesetzt. Schmerz konnte Prüfung oder Strafe Gottes sein und musste zur Erlösung der Seele oder zur Buße ertragen werden. Flagellanten fügten sich deshalb durch Geißelung selbst große Schmerzen zu. Dieser Sühneaspekt findet sich im Strafrecht wieder, und auch noch in der Gegenwart hallen die Diskussionen um körperliche Züchtigung nach. Auch Folter ist keinesfalls nur ein historisches Phänomen. Ein solches Zuführen von Schmerzen ist mittlerweile gesellschaftlich geächtet, ein Blick in die Medien beweist aber, dass zahlreiche Formen der Folter immer noch angewandt werden. Ganz anders aber verhält es sich mit der Schönheit und dem Sport: hier sind Qualen akzeptierte Voraussetzung, um ein Ideal, ein Ziel oder gar einen Sieg zu erreichen.

Die in der Ausstellung gezeigten Objekte stammen zum größten Teil aus dem Bestand des Tiroler Volkskunstmuseums. Sie wurden durch Exponate des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum sowie von privaten Leihgebern ergänzt. Dadurch sollen historische Dimensionen ausgelotet werden, ohne jedoch die offenbaren Verbindungen zur Gegenwart aus den Augen zu verlieren. So wird auch gezeigt, dass Schmerz ein weltumfassendes Phänomen ist, welches sich aber in konkreten Ausprägungen in einer Region manifestiert. Die Ausstellung ist vom 28. Mai – 31. Oktober 2010, täglich von 10-18 Uhr geöffnet.

Zur Ausstellung erscheint ein Begleitband mit Beiträgen von Karl C. Berger, Timo Heimerdinger, Franz Gratl, Verena Günther, Julia Lechner, Herlinde Menardi, Markus Neuwirth, Jozef Niewiadomski, Hansjörg Rabanser, Daniela Schmidt-Ndasi und Stefanie Wohlfart (mit zahlreiche Farbabbildungen, 144 Seiten, 19,90 €, ISBN 978-3-85218-647-4).

(Quelle: Presseaussendung Tiroler Volkskunstmuseum)

Wolfgang (SAGEN.at)